인트로

마추피추를 갔다오고 그 바로 다음날 쿠스코를 떠났다. 다녀온날 돌아봤던 쿠스코와 그 다음날의 잠깐의 사진을 끝으로 쿠스코 포스팅을 마무리 해야겠다.

본문

쿠스코에 있는 동안, 패스를 끊어서 여러 장소들을 돌아다녔다. 퓨마 박물관이라는 곳도 갔었고, 현대 미술관 같은 곳도 갔었다. 하지만 굳이 올리지 않는 것은 쿠스코의 색깔을 잘 드러내는 장소라는 생각도 들지 않고, 코로나가 끝나고 남미를 갈 생각이 있다면 굳이 갈 필요가 없는 생각이 들기 때문이다. 10년이 지난 지금에도 기억나는 그런장소들. 그런것만 감상을 잘 전달하는게 좋겠다는 생각이 들었다.

마추피추를 다녀온날 반은 벌벌떨면서 아르마스 광장으로 나갔다. 수많은 양인들과 가끔씩 보이는 동양인들을 보며 여기에서는 조금은 앉아서시간을 보내겠다는 생각이 들었기 때문이다. 저 멀리 산위에 보이는 불빛을 보며 이 마을에 들어오면서 봤던 원주민들의 삶을 조금은 생각하고 있었다.

당시에 4g네트워크가 한참 얘기중이었던 시기였던거 같다. 아니면 3g. 어쨋든 쿠스코로 들어오는 길에 저 멀리보이는 산위의 동네에는 3g를 광고하는 광고판들이 붙어있어서 신기하긴 했다. 나중에 만난 IT에 종사했던 한국인 분께선 이름은 같지만 속도는 반토막도 안될거라는 이야기를 해주셨다.

다시 야경으로 돌아오면, 나는 그렇게 액티브하게 돌아다니질 않았다. 혼자이기도 했으며 밤문화나 술에 그렇게 관심이 없었기 때문이었다. 그냥 광장에 앉아서 내가 여기에 왔다는 사실을 조금씩 적응해 가고 있었다. 여행내내 그런 느낌이었던거 같다. 와 내가 여길 오긴 왔구나.

사진을 보니 다 흔들린 사진 뿐이다. 초보는 도구탓을 해야해야 제맛이지만 그때당시의 나를 돌아보면 사진 찍는 것에 대한 아무런 개념이 없었다. 셔터스피드니 조리개니 이론은 보고 갔던거 같은데, 그걸 어떻게 제대로 쓸지도 잘 몰랐다. 역시나 볼리비아에서 만난 한국 형님께서 대략 알려주시면서 어느정도 방법을 터득 할 순 있었다. 하지만 카메라를 꺼내면 털리는거 아닐까 하는 의구심에 카메라를 꺼내 사진을 찍은일은 그리 많지 않다.

밤에 돌아다닌 동선은 광장을 중심으로 남쪽으로 한 200미터 북쪽으로 200미터 정도 였던거 같다. 그때당시 내가 느끼기엔 그정도가 안전거리였다. 야경은 그렇게 예뻤던가. 아니었던거 같다. 야경을 본 일이 많지는 않지만 그나마 칠레에서 잠깐이나 봤던 석양이 가장 예뻣던것 같다. 하지만 쿠스코도 압도적인 산들이 주는 달동네 풍경의 매력이 있었다.

이날의 깜작 이벤트는 갑작스러운 정전이었다. 이 정전을 뭐라고 얘기해야 좋을까. 뭐 찢어지게 가난한 나라기 때문이라고 얘기해야하는건지 뭔진 모르겠다. 여튼 뭔가 꽈직 팡 하는 소리가 들리더니 마을 전체가 정전이 되어 버렸다. 사람들이 놀라는 비명소리속에 나는 본능적으로 경찰 가까운 쪽으로 다가갔다. 해외에서 정전이라니 신기한 일이었다.

다행히 불은 30분 이내에 돌아왔다. 그렇게 광작에서 노닥거리다가 다시 숙소로 돌아왔다. 숙소 알바에게 물이 차갑다며 "아구아 노 깔리엔떼"를 외쳐가며 샤워를 한 기억이 난다. 그사람도 알아듣고 대처를 해보았지만 보일러는 제대로 작동하지 않아서 그냥그냥 씻고 끝내버렸다.

그렇게 밤을 보내고 다음날인 일요일 아침에 다음 행선지인 푸노를 향해 길을 떠났다. 아침부터 성당에 갈 준비로 분주하던 호스텔 관리소녀는 급히 나를위해 택시를 불러주고 자신도 택시를 타고 성당으로 떠났다. 그런 페루 사람들을 보며 외모 빼곤 스페인의 생활양식을 살고있는 이들의 존재는 무엇인가라는 아주 짧은 생각과 함께 버스 정류장으로 떠났다. 리마에서 쿠스코로 가는 버스가 너무 강력했던지 푸노가던 버스를 어떻게 탔나 아무런 기억이 나지 않는다.

언제 여행을 또 떠날지 모르지만 이제 자잘자잘한 모든 순간들을 찍고, 사진 용량은 인터넷에게 맡겨버려야 겠다.

이렇게 끝내버리려 했는데 사진이 더 있어서 또 올려야겠다.

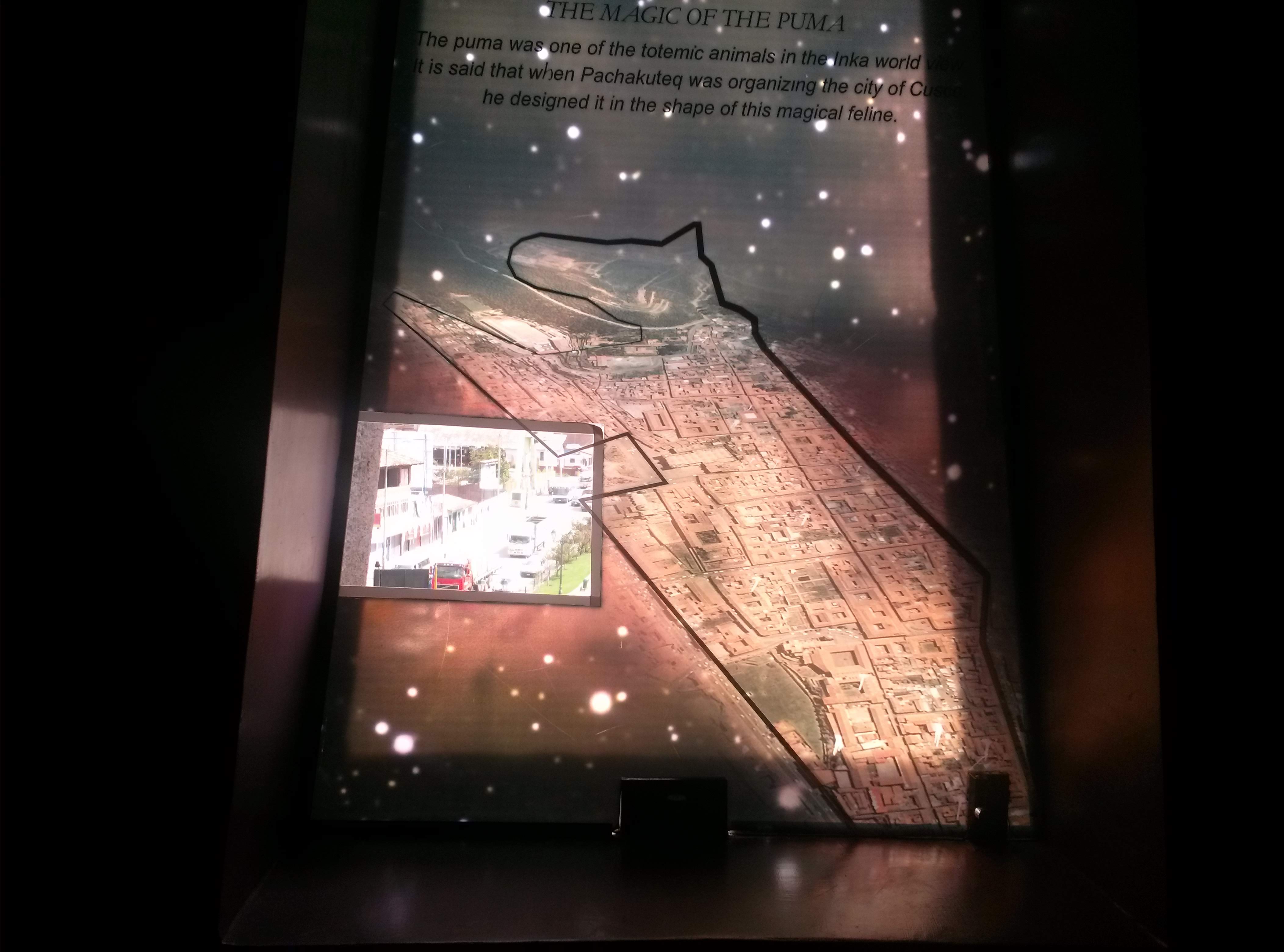

이곳이 아까 말한 무슨 퓨마 박물관인가 뭐시기이다. 쿠스코는 굉장히 상징적인 도시라고 하는데, 도시의 모습이 퓨마를 본땄다는 것을 보여주고 싶었던 그런 건물이었다. 맨 위에 올라가면 위와 같은 뷰를 볼 수 있다. 여기까지 오는 길이 그렇게 좋지는 못해서 별로 추천하진 않고 싶다.

이곳은 관광객을 위한 시장이다. 기억에는 광장의 서쪽에 있었다. 관광객을 위한 시장이라는 말이 어색하겠지만, 현지인들이 다니는 시장은 따로 있다고 들었다. 여기와는 비교도 안되는 가격에 물건들이 팔린다고 했다. 그리고 지나가는 동양인은 마치 동물원 원숭이가 된것만 같은 느낌을 받을 수 있다고 했다.

쿠스코 여행중 만난 갓물주 일본인과 동행한적이 있었다. 그와 쿠스코에 사는 페루 현지인이 먹는 식당을 골목골목을 헤쳐가며 가본 일이 있다. 가는길에 정말 꼬질꼬질한 그들의 실제 삶을 봤고 어디서 그렇게 장물을 털었는지 좌판에 장물들을 판매하는 것을 볼 수 있었다. 그때 사진은 남아있지 않아 글만 남긴다. 양은 정말 많았는데 위생은 별로였고, 뭔가 먹고 싶지 않은 느낌이었다. 뭐라해야하나. 무슨 바퀴벌레 스프 느낌이었다. 뭐 그런맛에 남미 가는게 아니겠는가

위의 몇몇 사진들은 올리기도 했던거 같은데 그냥 또 올린다. 숙소에서 본 야경은 저랬고, 어딜가나 광장에는 요상한 쇼를하며 돈을 버는 사람들도 있었다. 이상하게도 가장 가난한 볼리비아에 그런 부류의 백인들이 많았다. 잉카콜라는 지난 포스팅에서도 얘기했듯이 밀키스 맛이난다. 이건 조금 딴소리지만 남미의 음식들은 대다수 짜서 음료가 없으면 정말 먹기 힘들다. 정말 죽을것만 같은 짠맛이다.

그래서 그런건지 모르겠지만 특히나 잉카족 후예들의 몸매들은 어마어마하다. 다들 둘레가 한국인의 3~4배는 되는거 같은데 종족의 문제보단 식습관의 문제가 크지 않았을까 싶다. 아포칼립토보면 그렇게 잘 뛰어다니던 친구들이었는데.

이렇게 정말 쿠스코 포스팅을 끝낸다. 아쉬웠던 점은 내가 좀더 잘알고 적당한 일행들이 있었다면 더 많은 잉카의 유적지와 잉카트레일등을 통해서 좀더 멋진 쿠스코 여행을 했을거 같은데 그게 아쉬움으로 남는다. 그만큼 쿠스코는 잉카의 정수가 담긴 재미난 도시다. 꼭 가시고, 갈만한 곳을 잘 알아보고 가시길 바란다. 고산병은 뭐 답이 없으니 적응 잘하셔야하고

'기타 > 남미' 카테고리의 다른 글

| [남미 / 페루-볼리비아] 안녕 페루, 안녕 볼리비아 (0) | 2021.03.01 |

|---|---|

| [페루 / 푸노] 티티카카호수의 도시, 그리고 볼리비아 비자를 받았던 곳 (0) | 2021.02.25 |

| [남미여행 / 마추픽추] 남미여행의 꽃 마추픽추 (2) | 2021.02.17 |

| [페루 / 마추피추] 쿠스코에서 아구아스 깔리엔떼까지 (2) | 2021.02.15 |

| [남미여행 / 쿠스코] 쿠스코 근교 : 살리네라스, 모레이, 삭사이우망 (0) | 2021.02.06 |